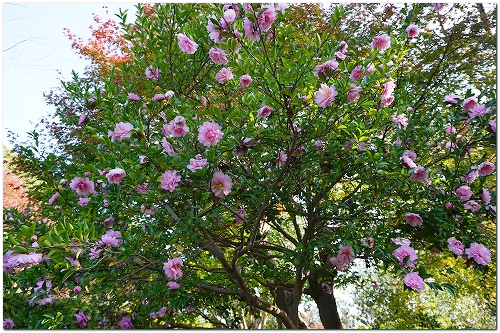

ご報告

<実施日>

令和5年1月21日(土)

<天 候>

曇り

<参加者>

喜々津一枝、木村慶子、清水恵美子、瀬川 恵、山田恭子、石村 毅、内池久幸、越智慎二郎、

喜々津和夫、久保庭啓一郎、小松袈裟、山田興太郎、横山正雄

瀬川健治(サブリーダー) 加藤正彦(リーダー) 計15名

<集 合>

8:15東海道本線 沼津駅南口改札

<コース>

はまゆう前 登山口 9:07  志下坂峠9:45 志下坂峠9:45 10:45 徳倉山(昼食)11:20 10:45 徳倉山(昼食)11:20 12:30 横山 12:30 横山 14:00香貫山展望台 14:00香貫山展望台 14:30 香稜台 14:30 香稜台

|

<実歩程・歩行距離>

4時間30分 8.3 km

<山行報告>

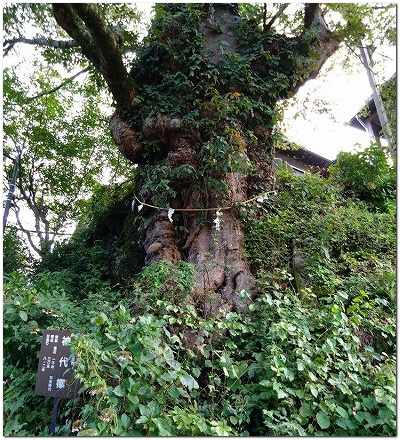

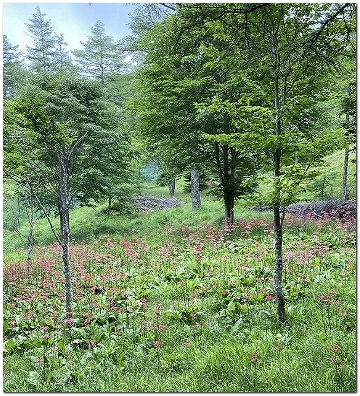

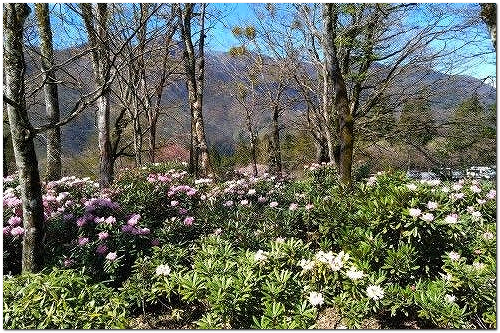

本年最初の山行を「沼津アルプス」にて行いました。

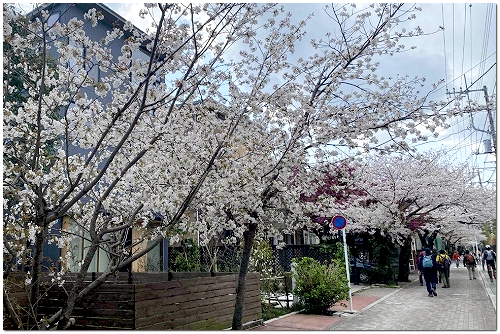

行きの新幹線の中からはきれいな富士山の姿が見えました。天気は良好です。

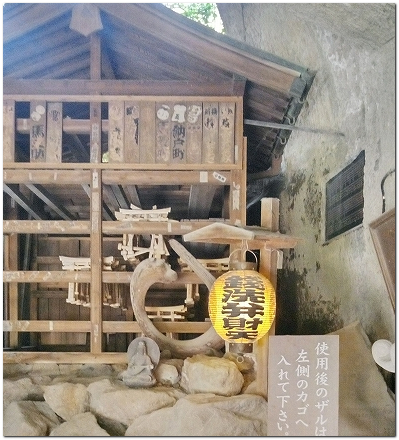

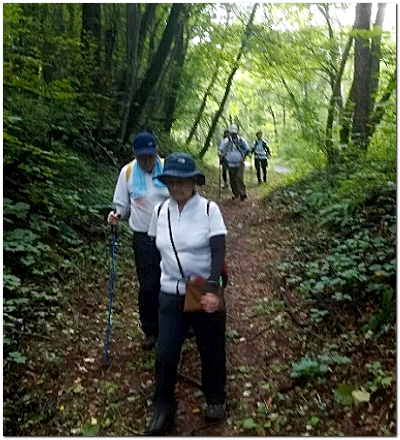

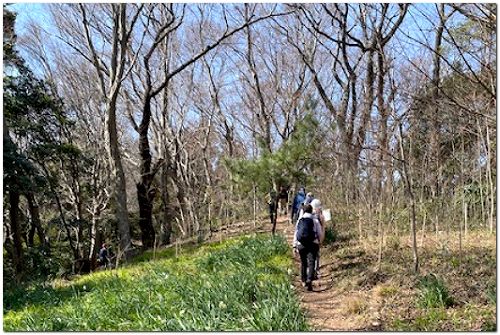

沼津駅からバスに乗り、御用邸の先で下車。登山口で入念にストレッチを行い、出発です。

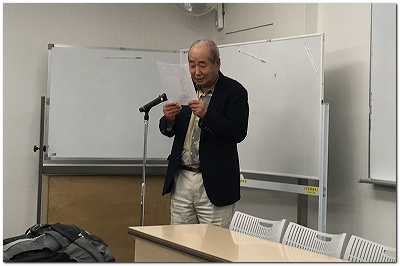

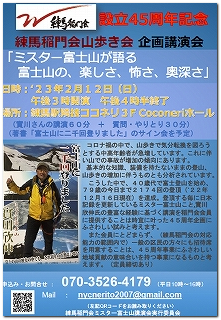

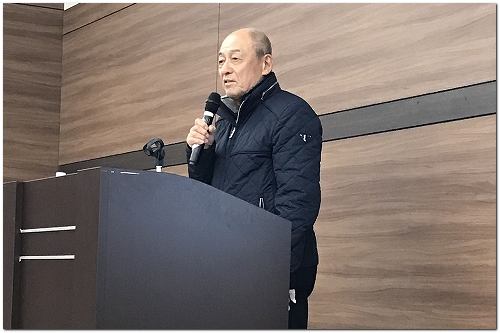

今回の山行には2/12(日)の「新春の集い」の前に講演会を行っていただく 富士山を2,000回登った「MR. FUJISAN」こと實川欣伸(じつかわよしのぶ)氏も特別参加されました。氏は沼津市在住です。

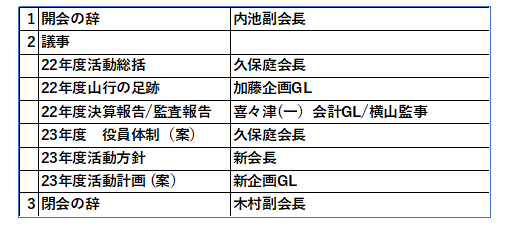

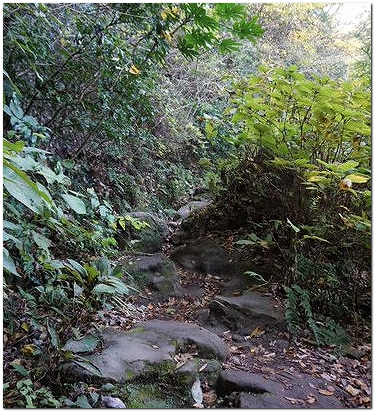

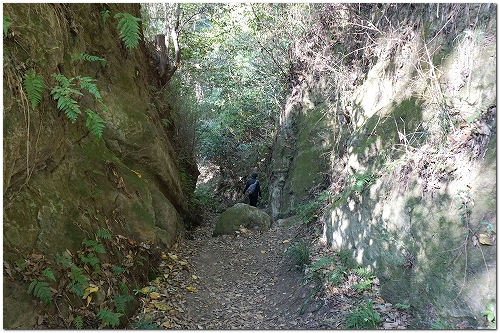

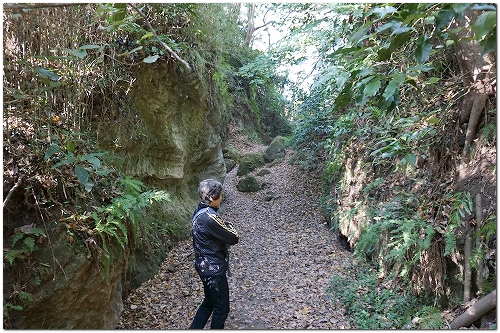

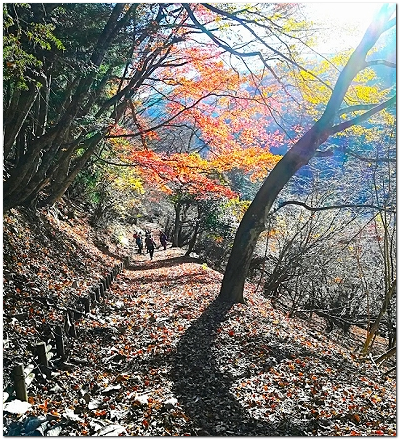

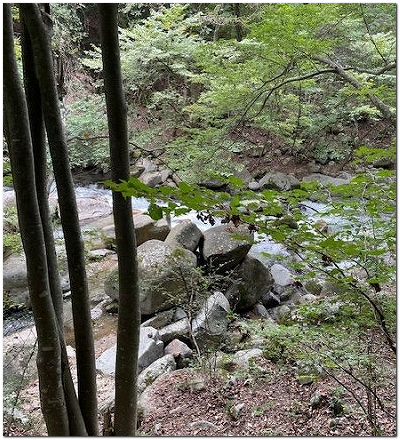

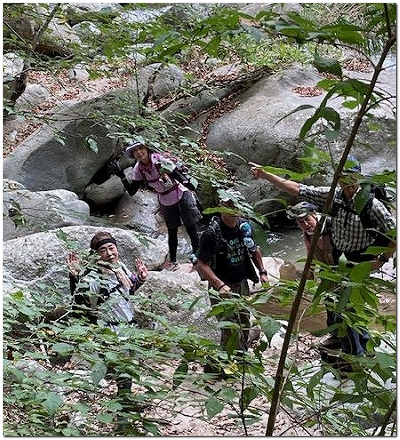

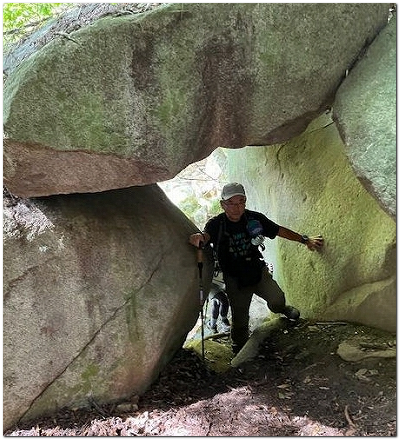

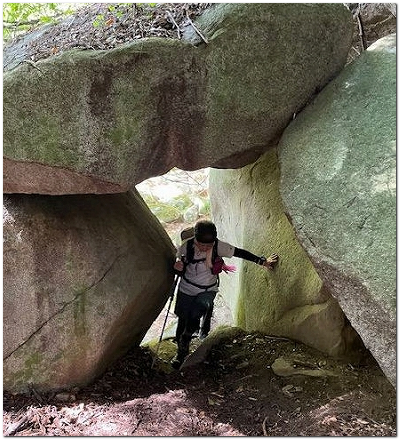

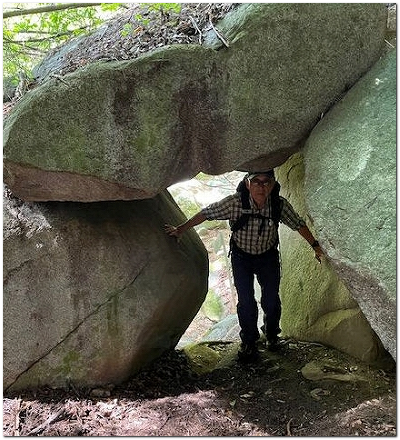

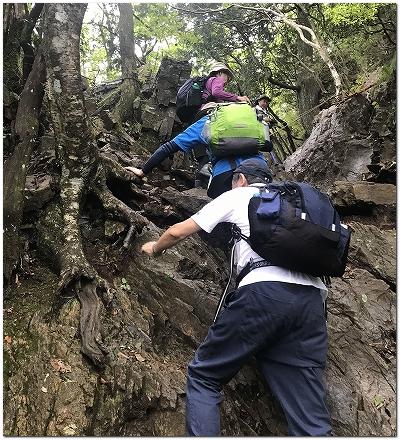

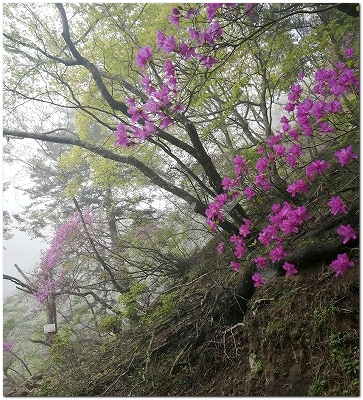

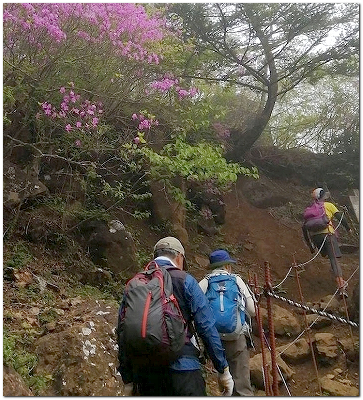

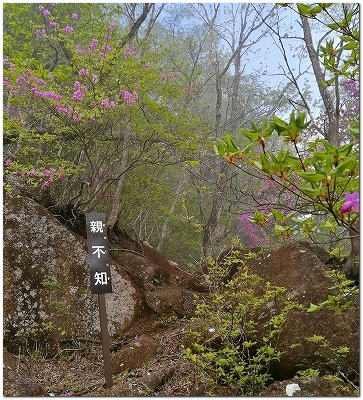

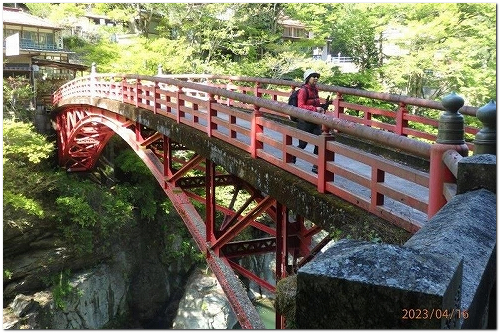

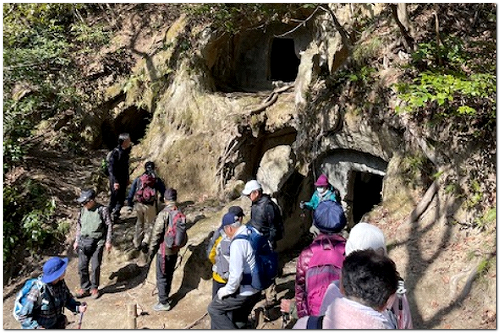

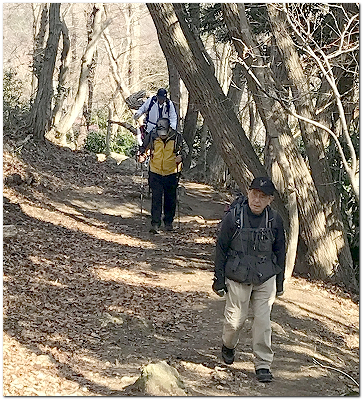

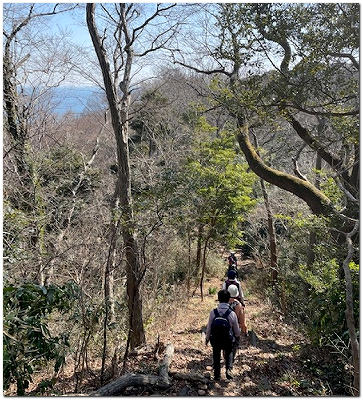

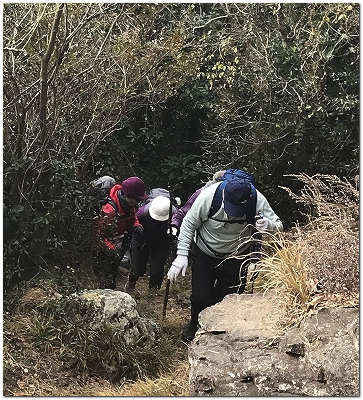

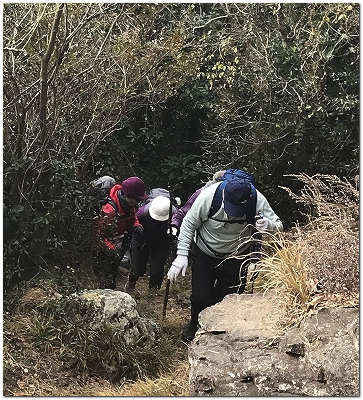

登り始めからやや急な斜面で稜線に出た後、ロープを使う急登となります。

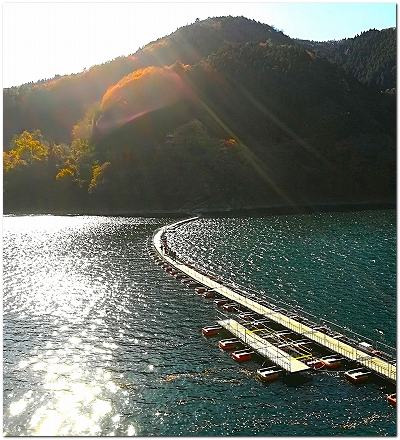

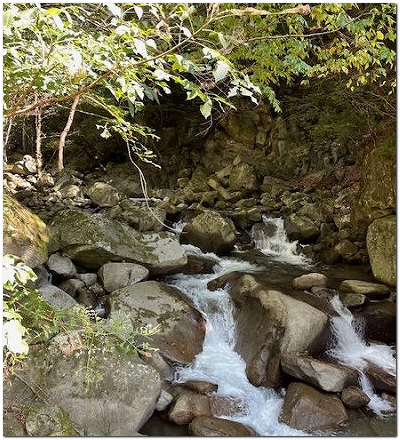

途中の千金岩からは伊豆の海が見渡せます。

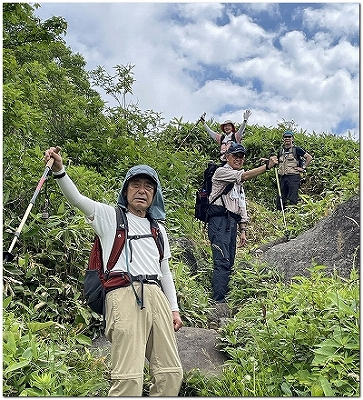

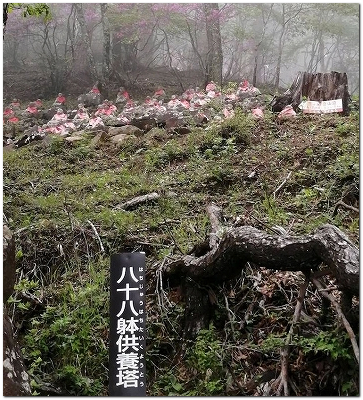

再び急登を乗り越えると本日の最高点 徳倉山(256m)の頂上です。ここで昼食としました。

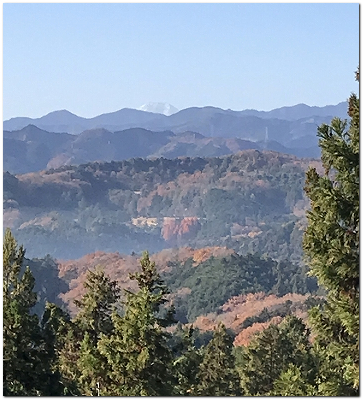

晴れていれば富士山が美しく見えるポイントですが、残念ながら雲に隠れています。

代わりに(?)MR.富士山との記念写真を撮影しました。

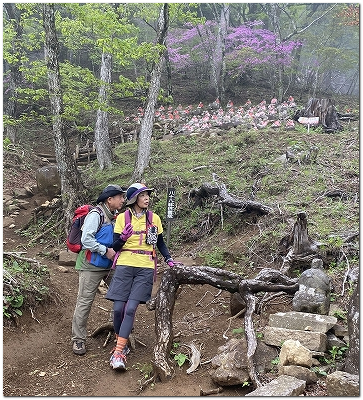

昼食後、今度は鎖場の急な下りです。滑り落ちないように慎重に降りていきます。

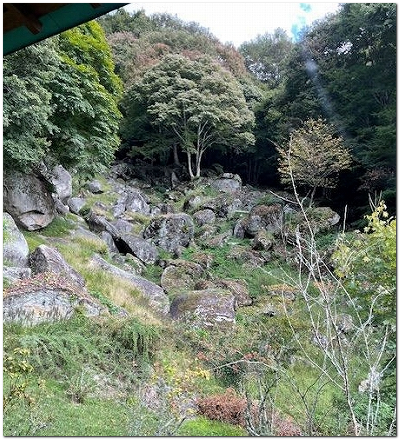

途中海の眺めが良いところを通り、再びロープを使う急な登りを経て横山(183m)の頂上です。

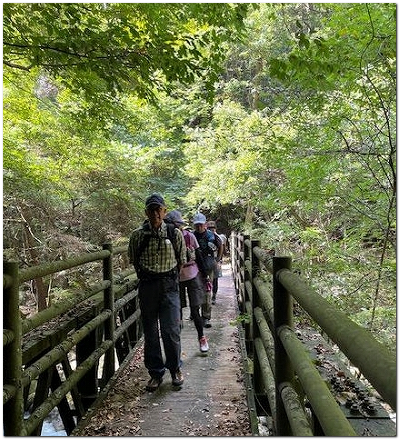

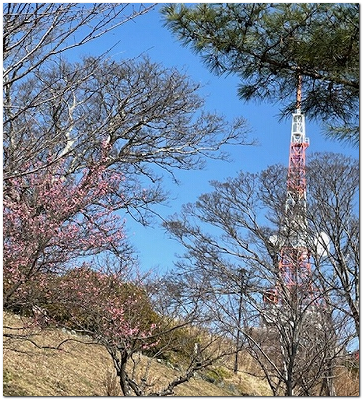

再び急な下りの後、沼津アルプス北端の香貫山へのダラダラとした最後の長い登り。

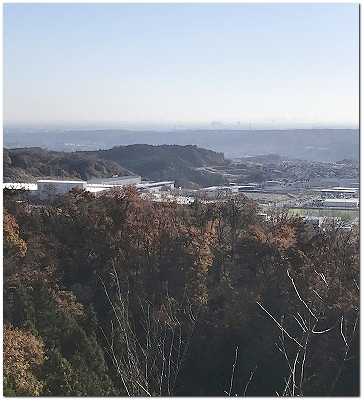

展望台からの富士山はやはり雲の後ろに隠れていますが、駿河湾がキレイに見渡せます。

こうしてキツイ登り下りで疲れた後は、本日のもう一つのメインイベント、沼津港へ。

キンメダイ他美味しい魚を堪能しつつ、新年の反省会を行いました。

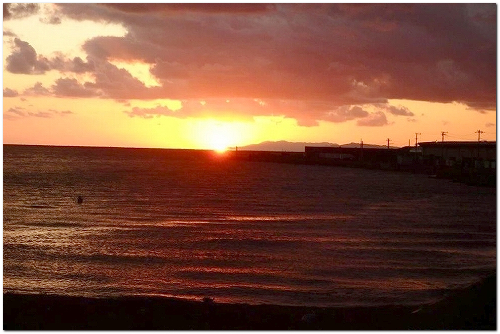

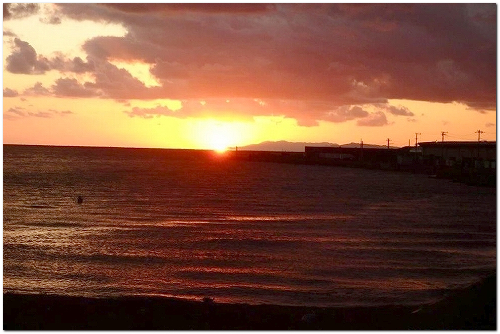

反省会を終え、港の堤防に出ると丁度日没時間となり、水平線に沈む美しい夕陽を見つつ長い一日を終えました。

最後に参加者の方からいただいたメールを紹介させていただきます。

沼津アルプス三山は想像していた以上に険しい山道でしたが、幸い、落石も滑落、転落もなく持参したヘルメットは物理的には役に立ちませんでしたが心理的な効果は絶大でした。

個人的にはロープと鎖をフル活用した徳倉山、横山よりもダラダラと登り道が続く香貫山の方がキツかったですが、「武田丸本店」の料理と波止場からの夕陽で一気に疲れが吹っ飛びました。

今回は「山高きがゆえに尊からず、低きがゆえに易しからず」を実感する山歩きになりました

写真:久保庭啓一郎、喜々津和夫、内池久幸、瀬川健治、

報告、写真:加藤正彦

ご案内

令和5年最初の山行は、新春の富士山を眺めに沼津アルプスを訪れます。

寒さが最も厳しい時期でも温暖な地にあり、標高は低いものなかなか登りごたえのあるコースです。

なお希望者には、終了後沼津港で美味しいお魚を食べる会も設定します。

< リーダー/サブリーダー>

加藤

<日時>

令和5年1月21日(土) 雨天順延 1月22日(日)

<集合>

東海道本線 沼津駅南口 8時15分集合

東京駅 6:57 こだま703号 三島7:50 三島 7:59 沼津 8:04

<行程>

沼津駅 8:25 発 東海バス 8:45 はまゆう前着 準備体操 9:00 出発 8:45 はまゆう前着 準備体操 9:00 出発 10:00 志下坂峠10:10 10:00 志下坂峠10:10  徳倉山11:00 徳倉山11:00 横山 横山 12:30香貫山(昼食)13:10 12:30香貫山(昼食)13:10  沼津駅15:00(解散) 沼津駅15:00(解散)

|

実歩行時間・距離 約5時間15分、約 6.8㎞

<地図>

昭文社 山と高原地図 1/80,000 伊豆・天城山

<交通費等>

参加費 500円 東京–沼津(新幹線自由席利用)片道4,600円

<持ち物>

日帰りハイキングセット、昼食 以下必携 水分、雨具、地図、コンパス、ヘッドランプ

<申し込み・問い合わせ>

申し込みは、令和5年1月19日(木)まで。問い合わせは加藤Lまでお願いします。

沼津アルプス紹介

https://www.city.numazu.shizuoka.jp/hiking/alps/

|